في عالم إعلامي سريع ومتصل، أصبحت الترجمة جسرًا حيويًا لنقل الأخبار والمعلومات والثقافات بين الشعوب. لكن ماذا يحدث عندما يكون هذا الجسر متصدعًا أو مبنيًا على أسس واهية؟ في مقالنا اليوم، نسلط الضوء على ظاهرة مقلقة في إعلامنا العربي، وهي سوء الترجمة الذي غالبًا ما يُفرغ الرسالة من معناها الحقيقي، بل ويعكسها تمامًا في بعض الأحيان، وذلك بسبب الترجمة الحرفية والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية، وإهمال توظيف المترجمين المختصين القادرين على فك شفرات الاختلافات الثقافية بين اللغات.

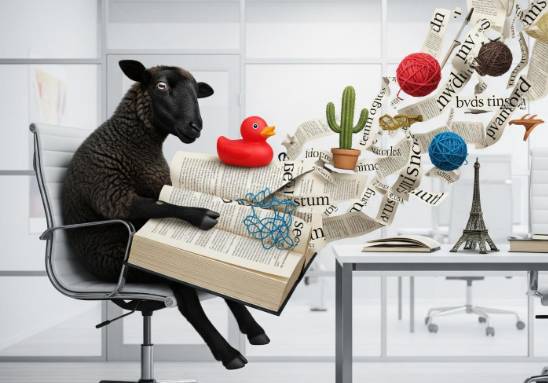

ولعل خير مثال نبدأ به هو عنوان هذا المقال نفسه: “الخروف الأسود”. هذه العبارة هي ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزي “Black Sheep”، الذي يُستخدم لوصف الشخص المنبوذ أو المختلف عن محيطه بشكل سلبي. ورغم أن الترجمة الحرفية قد تعطي انطباعًا أوليًا للمعنى، إلا أنها تظل غريبة ومستهجنة في الثقافة العربية. في المقابل، لدينا مصطلح شائع ومستقر في لغتنا يحمل نفس الدلالة تمامًا وهو “البطة السوداء”. هذا الاختلاف البسيط بين “الخروف” و”البطة” يجسد فجوة ثقافية عميقة قد تتسع لتشوه رسائل إعلامية بأكملها.

عندما تقتل الحرفية روح النص:

إن الوقوع في فخ الترجمة الحرفية هو من أكثر الأخطاء شيوعًا وتأثيرًا. فاللغات ليست مجرد قوالب لكلمات مترادفة، بل هي وعاء للثقافة والتاريخ والمشاعر. وعندما يتجاهل المترجم هذا البعد، فإنه يقدم نصًا مسخًا، فاقدًا لروحه وسياقه.

الأمثلة الصارخة على ذلك لا حصر لها، وتتراوح بين الطرافة والكارثية. لنتأمل محاولة ترجمة جملة تهديد مصرية شهيرة مثل “لم نفسك أحسن مالم الشارع عليك”، فنجد أن الترجمة الحرفية قد تكون شيئًا مضحكًا مثل “Collect yourself, otherwise I will collect the street on you”، وهي جملة لن يفهمها متحدث بالإنجليزية، وتفقد كل معاني التهديد والتحذير المقصودة.

ومن القصص التي تُروى في هذا السياق، ما حدث لإحدى الشركات الكبرى عند إطلاق حملتها الإعلانية في الصين. كان شعار الشركة بالإنجليزية يعني “تعال حيًا مع جيلنا” (Come alive with our generation). تمت ترجمة الشعار حرفيًا إلى اللغة الصينية بما معناه “أعد أجدادك من القبور”! هذا الخطأ الكارثي لم يفشل الحملة فحسب، بل أثار استياءً واسعًا لأنه لمس وترًا ثقافيًا حساسًا يتعلق بتبجيل الأسلاف.

وفي عالم السياسة، يمكن أن تكون الأخطاء أكثر خطورة. ففي إحدى المرات، تُرجم خطاب للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بولندا بشكل سيء، حيث تحولت عباراته الودية إلى تصريحات غريبة مثل “رغبته الجنسية في البولنديين” بدلًا من “رغبته في معرفة مستقبل البولنديين”، مما وضعه في موقف محرج للغاية.

هذه الأخطاء لا تقتصر على الجمل الكاملة، بل تمتد إلى الكلمات المفردة التي يُساء فهمها. ومن النوادر التي تُروى في هذا السياق، قصة اللافتة التي كُتب عليها “ميت بول” (Meatball)، والتي ترجمها أحدهم إلى “Paul is dead” (بول ميت)، في خطأ فادح ناتج عن القراءة الصوتية الخاطئة للكلمة.

كما نرى هذه الأخطاء يوميًا في لافتات المتاجر والمرافق العامة، كأن نجد لافتة “بيع دواجن مذبوحة” وقد تُرجمت إلى “Sale of chicken murder” (بيع جريمة قتل الدجاج)، أو لافتة “دورات مياه للرجال” التي تحولت بقدرة قادر إلى “Water courses for men” (دورات مائية للرجال)، مما يحول المعنى تمامًا ويثير السخرية.

كما تعتبر ترجمة الأفلام والمسلسلات (Subtitles) ميدانًا آخر تظهر فيه هذه المشكلة بوضوح. فكم من مرة شاهدنا حوارًا عميقًا أو نكتة ذكية تفقد بريقها تمامًا في الترجمة العربية. على سبيل المثال، قد تتم ترجمة مصطلح عامي أمريكي مثل “Break a leg” – الذي يُقال للممثلين قبل صعودهم على المسرح بمعنى “حظًا موفقًا” – إلى معناه الحرفي “اكسر ساقًا”، مما يربك المشاهد ويغير المعنى من دعاء بالتوفيق إلى دعاء بالشر!

الأمثلة التي نراها يوميًا لا تُعد ولا تُحصى، ولا يسعنا سردها كلها في هذا المقال، وإلا لاحتجنا دهرًا ولن ننتهي.

تحديات المصطلحات المتخصصة:

تتضاعف خطورة سوء الترجمة عند التعامل مع نصوص متخصصة في مجالات مثل الطب، والتكنولوجيا، والأعمال. فكلمة واحدة قد تحمل معنى عامًا في اللغة اليومية، ومعنى آخر دقيقًا ومختلفًا تمامًا في سياق متخصص. ترجمة تقرير طبي بشكل خاطئ قد تؤدي إلى تشخيص غير سليم، وخطأ في ترجمة دليل تقني قد يتسبب في تلف جهاز باهظ الثمن، كما أن خطأ في ترجمة مصطلح في عقد تجاري قد يكلف الشركة ملايين الدولارات. هذا يؤكد على حتمية اللجوء إلى مترجمين متخصصين في المجال نفسه لضمان الدقة المطلقة.

سراب الترجمة الآلية:

مع تطور التكنولوجيا، لجأت العديد من المؤسسات الإعلامية إلى أدوات الترجمة الآلية لتوفير الوقت والتكلفة. وعلى الرغم من التطور الهائل الذي شهدته هذه الأدوات، إلا أنها ما زالت عاجزة عن فهم جوهر التواصل الإنساني. إنها تفتقد لـ “الأنسنة”، أي القدرة على فهم المشاعر، والنبرة، والسخرية، والسياق الثقافي الذي كُتب فيه النص الأصلي، كما أنها تعجز عن فهم الاختصارات والمصطلحات التي تنشأ وتُفهم ضمن ثقافة معينة.

الحل: الاستثمار في الكفاءات البشرية:

إن تجاهل أهمية المترجم المحترف والمتخصص هو استخفاف بذكاء المتلقي وبأهمية الرسالة الإعلامية نفسها. فالمترجم ليس مجرد ناقل للكلمات، بل هو وسيط ثقافي، يقرأ ما بين السطور، ويفهم الفروقات الدقيقة، ويبحث عن المكافئ الثقافي الأنسب في اللغة الهدف لضمان وصول الرسالة بنفس القوة والتأثير الذي أراده الكاتب الأصلي.

إن توظيف مترجمين أكفاء ليس ترفًا، بل هو ضرورة ملحة لضمان مصداقية المادة الإعلامية واحترام عقلية الجمهور. فالمترجم المختص هو من يميز بين “الخروف الأسود” و”البطة السوداء”، وهو من يدرك أن الترجمة فن وعلم، وليست مجرد عملية استبدال آلية للكلمات.

في نهاية المطاف، يجب على مؤسساتنا الإعلامية أن تدرك أن الترجمة الرخيصة أو السريعة غالبًا ما تكون هي الأعلى تكلفة على المدى الطويل، حيث أن ثمن فقدان المصداقية وتشويه الحقائق وتسطيح الثقافات باهظ جدًا. إن احترام لغة الآخر يبدأ من احترام لغتنا أولًا، وذلك من خلال تقديم محتوى مترجم يليق بها وبالمتلقي، محتوى يحافظ على المعنى والمغزى والروح، ويبني جسورًا حقيقية من الفهم والتواصل، لا أسوارًا من سوء الفهم والغرابة.